高导热阻燃灌封胶:电子产业升级的“隐形守护者”

前言:受朋友托付,今从不同维度来说说国内高导热、阻燃灌封胶(毕竟部分会用于宣传,要吸睛。所以,文绉绉内容会有,但不会太多。我尽力用通俗容易懂大白话写吧)前言标题:《当电子产业呼唤“隐形守护者”》

智能汽车风驰电掣、5G信号排山倒海、蛇年春晚机器人扭起秧歌、AI(DeepSeek)唤起“国运之战”的民族觉醒的背后,一场关于“微观防御”的战役正悄然打响。电子元器件的每一次呼吸,都关乎整个系统的生死存亡!

举例:芯片算力已突破3nm制程,它功率器件一般得承受200℃高温,传统材料体系逼近物理极限。有关数据表明:全球电子设备失效案例中,23%源于散热失控,18%因环境腐蚀引发,15%由机械应力导致。在这些数字背后,一个曾经不那么热的角色正走向舞台中央——灌封胶

它是电子元器件的“防护铠甲”,也是打通热管理、绝缘保护、机械缓冲的“系统级医生”

一、行业背景:从“卡脖子”到“国产替代”

这些年以来,全球电子设备产业链中正经历一场“三高”革命(高功率、高集成度、高可靠性)从新能源汽车的IGBT模块到5G基站的功率放大器,从储能系统的电池管理系统到工业机器人的伺服控制器,每一个核心部件都离不开一种关键材料——电子导热灌封胶。

1. 市场规模与增长动力;

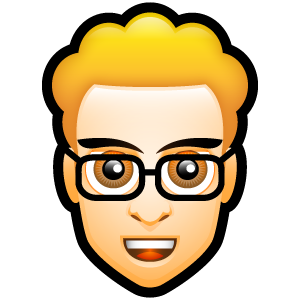

根据《中国电子灌封胶市场研究报告(2023-2028)》数据显示:2023年全球灌封胶市场规模已达58亿美元,其中中国占比35%,成为全球最大消费国。

增长率不断提升,我觉得主要得益于下游两个主要层面的应用:一是新能源汽车是核心增长引擎;单辆新能源车的灌封胶用量是传统燃油车的3-5倍,主要用于电驱系统、BMS(电池管理系统)和车载充电模块(OBC)。

二是5G与AI算力爆发:单座5G基站需灌封胶约2-3公斤,2025年全球基站数量预计突破1300万座,直接拉动需求增长40%以上。

2. 行业痛点:灌封胶水市场的“三重门”

尽管市场前景广阔,但国内企业仍面临严峻挑战,电子灌封胶行业的核心痛点集中于技术壁垒、环保合规与成本控制三大维度。通过材料创新(如生物基配方、填料复配)、工艺优化(表面改性、轻量化设计)及政策协同(国产替代扶持、绿色制造补贴等等),可逐步突破瓶颈,推动行业向高端化、可持续化方向升级。具体有:

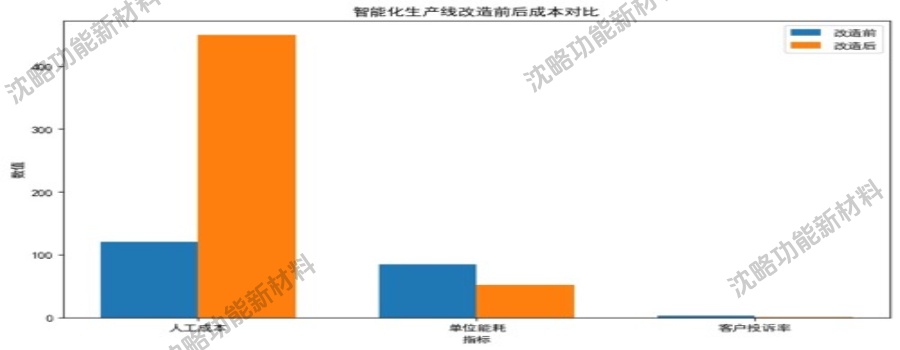

技术门槛:导热系数>1.5 W/(m·K)、阻燃等级UL94-V0的高端产品很长一段时间被陶氏(Dow)、汉高(Henkel)等国际巨头垄断。

成本压力:这无需多说,做胶水的企业有切身体会(如下图所示:我们国产胶性能在热导测试中,性能已接近或超过进口胶,但价格却只是老外一半左右)

环保合规:欧盟REACH法规新增15项管控物质,RoHS 2.0将限用物质扩大至10类,倒逼企业升级配方。

结合以上,得选用一款很具代表性产品(光伏、储能逆变器用导热灌封胶)用实测参数补充,产品来自深圳诚信康胶业,在此予以说明:

(来源:HC-620A/B双组分有机硅电子灌封胶可靠性测试)

二、从无机材视角看导热电子灌封胶技术六大创新突破

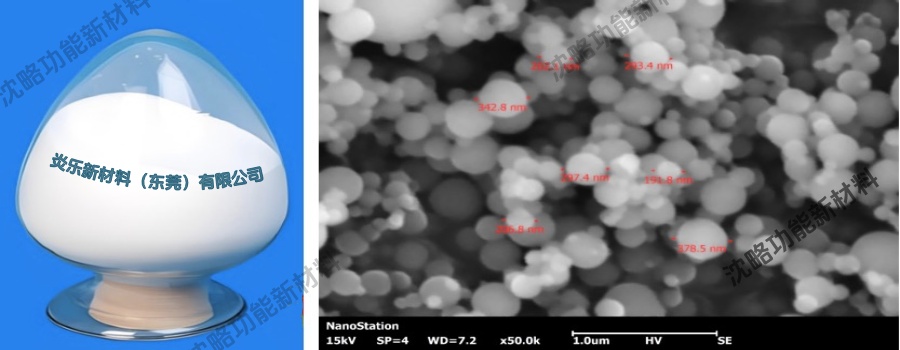

以材料科学底层谈电子胶创新有个重要因素,那即无机粉体填料(其中有氧化硅、氧化铝、BN、AIN、碳基粉料等)。无机填料性能的提升或将被用于重新定义灌封胶的性能边界!下图是我司纳米级球形粉体实物及电镜资料。

1. 导热性能:从“传导”到“疏导”的跨跃迁移

传统灌封胶的导热更多依赖氧化铝填料,但,通常情况下,随着填充率升高会导致胶体粘度飙升。电子灌封胶要提高其导热,一般我通常建议氮化硼-氧化铝复配体系,再通过粒径合理梯度分布。(如:微米级氧化铝+纳米级氮化硼)可在保证胶体粘度、流动性的同时将导热系数提升,效果会比较明显。

2. 阻燃设计:无卤体系的“双重防护”

为实现UL94-V0级阻燃,电子灌封胶一般有两种或多种阻燃方式选择

一是气相阻燃:分解产生PO·自由基,中断燃烧链反应。

二是凝聚相阻燃:生成膨胀炭层,隔绝氧气与热量。

行业内阻燃的检测方式通常是使其在垂直燃烧测试中燃烧时间和有无熔滴现象。

3. 低应力设计:保护精密元器件的“柔性铠甲”

如硅橡胶体系,我们可通引入“柔性链段”。又如文中提到的HC-620A/B灌封胶的模量低至40 Shore A,并在-50℃~200℃温度循环中,对元器件的应力仅为传统环氧树脂灌封胶的1/5,避免焊点开裂风险。

4. 环保性:从“合规”到“领先”

零有害物质:通过SGS检测,16项RoHS 2.0限用物质均未检出。

低VOC排放:挥发性有机物含量<50 ppm,满足汽车舱内空气质量管理标准。

5. 工艺友好性:自动化生产的“最佳拍档”

1:1混合比例:误差容忍度±3%,适配高精度双组份点胶机。

快速固化:80℃下15分钟初步固化,8小时完全固化,较进口产品可缩短30%工时。

6. 长期可靠性:千小时测试验证

高温老化 150℃, 1000小时 导热系数+0.5% <±3%1 冷热冲击 -40℃~150℃, 1000次循环 拉伸强度-2% <5%2 双85测试 85℃/85%RH, 1000小时 体积电阻率+20% <±30%。

三、应用场景:从实验室到产业化的落地实现

1. 新能源汽车:破解“热失控”难题

案例:某品牌800V电驱系统灌封方案

痛点:SiC功率模块工作温度达175℃,传统灌封胶导热不足导致结温超过200℃,引发效率下降。

解决方案:用电子导热灌封胶B对IGBT模块进行灌封,实测模块温差从35℃降至12℃,系统效率提升3%。

经济价值:单辆车灌封成本降低40元,年产能10万台的车企可节省400万元。

2. 5G通信:守护基站“生命线”

案例:东部某省5G基站电源模块灌封

痛点:沿海高湿度环境导致模块内部凝露,引发电路短路。

解决方案:电子导热灌封胶的IP68防护+1.63 W/(m·K导热系数,使模块湿度敏感性等级从MSL3提升至MSL1,故障率下降70%。

四、行业趋势:未来5年的三大技术路线

1. 导热粉体填料的纳米化、又如碳基材料的定向排列技术

2. 绿色制造的“零碳竞赛”

生物基硅胶:如陶氏已推出含30%植物来源的灌封胶,碳足迹减少25%。 可降解设计:如德国瓦克开发出可在土壤中分解的有机硅材料,但力学性能下降30%。

3. 智能材料的“跨界融合”

自修复灌封胶:通过微胶囊包裹修复剂,裂纹产生后自动释放修复液。

温敏变色材料:灌封胶颜色随温度变化,实现器件热分布的可视化监控。

五、电子灌封胶市场竞争加剧与利润压缩:红海中的破局之道

1. 市场现状:从“蓝海”到“红海”的残酷蜕变

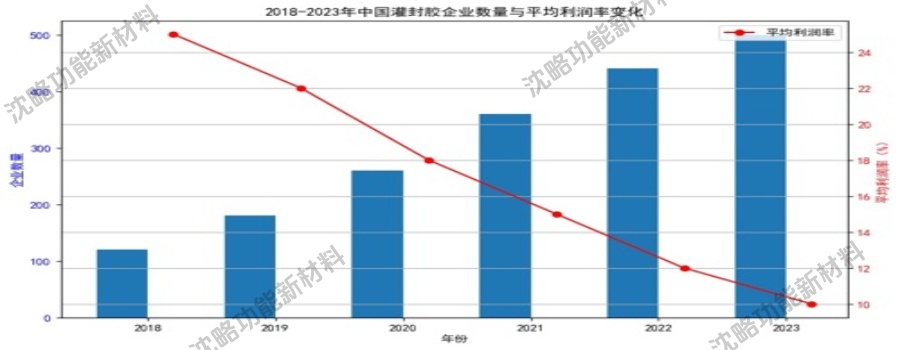

结合统计图表可以看到:

企业数量激增:2018年国内灌封胶企业仅120家,2023年突破500家,年复合增长率达33%。

利润率断崖式下跌:行业平均利润率从2018年的25%降至2023年的10%,中低端市场甚至跌破8%。

伴随着的还有:

同质化竞争:80%企业聚焦通用型环氧树脂灌封胶(导热系数<1.0 W/m·K),产品性能重叠度超70%。

价格战白热化:2023年某电商平台灌封胶价格监测显示,500ml装通用型产品均价从58元降至42元,降幅达27.6%。

2. 价格战的“双刃剑效应”

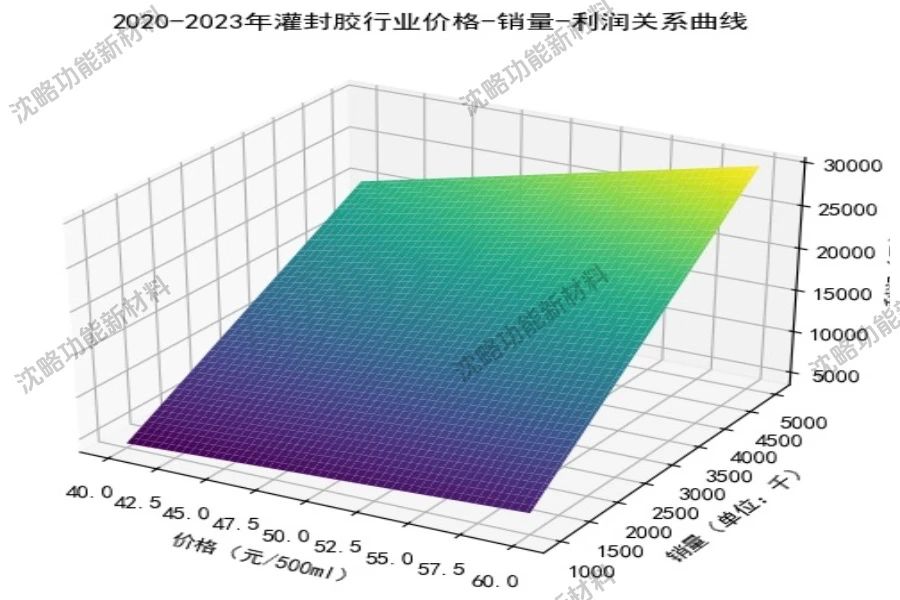

结合2020~2023年统计图表可得知:

一是销量增长陷阱:2020-2023年行业总销量年增长18%,但利润总额仅增长3%。

二是成本传导困境:原材料(环氧树脂、硅油)成本占比从45%升至58%,企业议价能力持续弱化。

3. 破局之道:差异化与智能化的双重变革

(1)差异化定位:从“价格战”到“价值战”

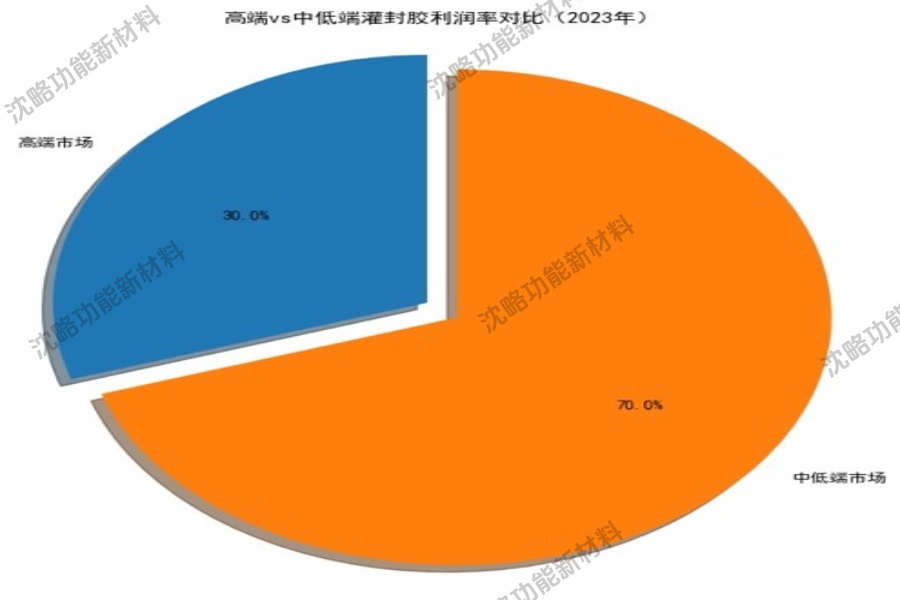

(注:饼图对比两类市场利润率分布,标注细分领域溢价空间)

具体表现有:新能源汽车赛道:定制化灌封胶(耐温>200℃)利润率可达25%-30%,是通用产品的3倍。

军工航天领域:抗辐射灌封胶单价超800元/公斤,毛利率超40%。

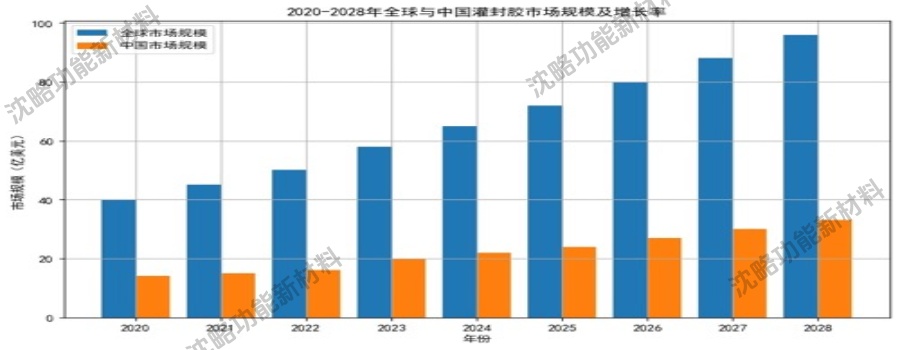

(2)智能化生产:降本增效的终极武器

具体方法有一是引入AI质检系统:机器视觉检测固化均匀性,良品率从92%提升至99.5%,年节省返工成本超200万元。 二是动态配方调控:通过物联网传感器实时调整填料比例,原料浪费减少18%。

4. 未来竞争格局:头部效应与生态重构

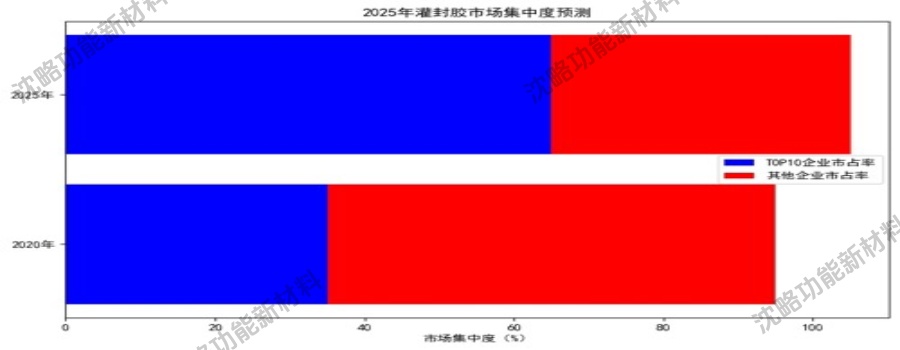

(注:漏斗图展示TOP10企业市占率从2020年的35%升至2025年的60%)

具体表现有:

1,头部企业崛起:技术+资本双轮驱动下,前5强企业将掌控50%以上高端市场份额。

2,长尾市场出清:缺乏核心技术的中小企业淘汰率预计达40%-50%。

整体上讲:2023-2035年将是中国材料的“黄金十年”,是中国高端电子材料的战略机遇期。这时候,我们可以看到工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录》将电子胶粘剂列为补贴对象,企业最高可获500万元奖励;又如中科院化学所与回天新材共建实验室,进行产学研合作,加速技术转化!所以,一款产品成功标志了我们电子材料业从“模仿创新”迈向“原始创新”,更预示了中国的材料企业在光伏、锂电产业、集成电路、AI人工智能等领域的崛起,从而,让我们成为全球供应链的“新极点”!